发布日期:2020-1-17 作者:奚言 来源: 马基教研室

一、 名人风采

新安名医张守仁

明嘉靖万历年间,歙县定潭人、新安名医张守仁(1550-1598年),字立仁,以医术鸣世。他是北宋张扩、南宋张杲这两位新安名医的后裔,他在继承家学的基础上,精研《灵枢》《素问》等经典以及张仲景之著述,勤于实践,穷究医理,历经30余年反复揣摩、临床验证,辨证精、用药灵,终于研制出一种粉状药剂——“末药”。它由白术、茯苓、广木香、陈皮、砂仁……共18味草药组成,号“十八罗汉”,有疏风散寒、理气和营、健胃宽中、渗湿利水的神奇疗效,特别适合医治劳力伤寒、肠胃疾患等。这种药主要治疗急性病,比如伤寒。所谓一帖就是一剂,因为他一剂药让病患者服下去,就见效。张守仁认识到治病的功能关键是它的配武和剂量,他所研制的“十八罗汉”粉状“末药”对诸多内科疑难重症、杂病往往一贴(剂)即愈,效如桴鼓,加上良好的医德医风,四方民众尤其是皖浙赣数省百姓始誉之为“张一帖”。说起“张一帖”的特长,简要地可以用三个字加以概括:准、狠、稳。准,就是诊断准,用药准;狠,也就是用药的剂量大,因为诊断准,所以敢于用药,一剂药就起效果;稳也就是说医疗安全,药虽然用剂量很大,但是辨症很清楚,不会产生副作用。

当年他在定潭行医看病不仅医术高明,而且医德良好。他平素常行仁善之举,往往给贫困病人赠方送药,甚至留饭馈金。从他开始,张一帖祖上就有个传统做法,每逢冬春流行病高发的季节,都会在村口置一巨型大缸,将提前预防疾病的药物熬制后,日夜免费发放,村民和过路的人像领救济粮一样来领。

其实,自一世祖张守仁伊始,历明、清、民国至今,已有460余年、15代的历史,这个“张一帖”张氏家族世代为医,被公认为历史悠久的世医家族,其医技精湛、医德高尚,尤以精擅治疗急性热病、内科疑难杂症有奇效而见长,尚且传有“末药”等名方。作为新安临床医家中具有代表性的医学家族,“张一帖”张氏家族在肇自晋唐、盛于明清的“新安医学”这一影响甚大的祖国中医学发展史上也具有其重要的地位。2008年“张一帖内科”入列安徽省第二批“省级非物质文化遗产名录”。2010年,“张一帖内科疗法”继又入选第三批“国家级非物质文化遗产名录”。

二、家训节选

“张一帖”家规

为了提醒后世子孙,张守仁定下了16字家训,并要求后世子孙铭记于心、遵行不悖:

“孝悌忠信、礼义廉耻、自强精进、厚德中和”。

后来,张氏子孙又在16字家训的基础上衍生制定了12条家规:

孝敬父母,祭拜祖先(孝);友爱兄弟,和睦姐妹(悌);

忠于职守,报国效民(忠);以信立身,以诚待人(信);

知书守礼,温和谦让(礼);乐善好义,济困扶危(义);

勤俭节约,廉洁朴素(廉);知耻为勇,行己有耻(耻);

自尊自爱,自律自为(自);坚毅刚强,变易求新(强);

宽厚包容,稳重慈悯(厚);五德为本,仁和精诚(德)。

——摘自《“张一帖”家规》,源于2017年2月份中央纪委监察部网站登载文章【传统与家风】《安徽歙县“张一帖”家规摘编》。

注释:

孝,一般表现为孝顺、孝敬等,指对父母尽心奉养并顺从。《孝经·开宗明义》:“夫孝,德之本也。”“《说文解字》解释篆体孝字云:“善事父母者。从老省,从子,子承老也。”

悌:指敬爱哥哥,引申为顺从长上。就是兄弟姐妹之间要友爱、谦让、互助。

忠:尽忠,忠于组织和自己的工作职责,忠于自己的祖国和人民。

信:信用、诚信。正所谓“言必忠信,行必笃敬。”

礼:指礼节、礼仪、礼数。

义:指义气,公正、合理、适宜而行的道理或举动。

廉:不贪污、有气节。

耻:知耻、懂得羞耻。

慈悯:仁爱、慈善、慈恩、悲悯。

五德:在中国传统文化语境中,人的五德指的是仁义礼智信(另有一说指温良恭俭让)五种品德。

精诚:指真心诚意、至诚。出自《庄子》:“真者,精诚之至也,不精不诚,不能动人。”

三、家训解读

家族渊源

据张氏宗谱考证,歙县定潭村的明代张守仁这一支脉是星源(徽州府婺源的别称)甲道(又名甲路)幕山派张氏的后裔,而星源甲道张氏原属汉初三杰之一留侯张良世家之清河派,其始祖张彻是唐高宗宰相张文瓘的九世孙,张彻的曾祖张正则曾经担任过歙县县令。唐禧宗时,张彻与其父张保望躲避黄巢起义之乱,迁徙到歙县(今属屯溪区)篁墩,三年后改迁到星源甲道。在甲道,张彻“辟草莱,营家室”,没过多久就“贯朽粟陈,富甲一方”,尚且“乐善不倦,积而能散”,他的才德显示,被时人称为“豪杰之士”。他生有三个儿子,到五世玄孙“延”字辈时竟然已经有76个兄弟。此后他们许多分迁内外郡邑,以致子孙绵延,分散处于两江、闽越、皖徽、荆湘、河南等广袤地区。传到歙县的便是星源甲道幕山派张延嘏的后裔、张彻的十世孙张汝舟,初始迁至满田,后再由满田迁往歙县各地,村庄多达50多个。而在歙县张氏族群中,历史上涌现一些名人贤士,诸如自宋至清就出过数位名医(主要有宋代的张扩、张杲、明代的张守仁)、8名进士(包括明代良干人张芝、定潭人张士镐、黄备人张一桂、张先祁、东源人张学周;清代柔川人张习孔、黄备人张都甫、绍村人张廷诰)和一名武会魁(明代东源人张文质),2位柔川人——清代文学家涨潮和现代作曲音乐家张曙。另外又有清代治印家张钧和绘画家张道俊、著名刻工张立夫张振父子等等。其中“定潭张”在歙县本地也可谓是人才辈出。譬如明代张守仁(略);张士镐登正德辛未(1511)年杨慎榜进士,历官广西广信府知府,升任浙江按察司副使。张诰,清道光十九年己亥(1839)恩科乡试考中举人;张佑,清光绪二十九年(1903)考中举人;张启后,清朝任职礼部司务。此外,“定潭张”中还不乏仁人义士,如义渡户张文著张承洛父子、义医张文健、义人张恩诰,现代的三位画家以及一位名医——张翰飞、张君逸父子、张仲平和张根桂等等。

家训内涵

孝悌——孝敬父母,祭拜祖先;友爱兄弟,和睦姐妹。张氏家族遵照古训,恪守祖规,以“孝悌”二字作为家族立家之本,上以孝父母,下以友兄弟,内以律己身,外以助四邻。

忠信——忠于职守,报国效民;以信立身,以诚待人。忠于祖国、厚以报人是张氏子弟立身的前提;诚以待人、遵守信用是张氏子弟立身的原则。

礼义——知书守礼,温和谦让;乐善好义,济困扶危。作为医学世家、书香门第,张氏家族一直以“知礼好义”作为家族的行为准则,体现了张氏家族对子孙有知识、通事理的要求和期望。

廉耻——勤俭节约,廉洁朴素;知耻为勇,行己有耻。张氏家族始终坚持“勤俭节约,廉洁朴素”的持家立家原则,反对奢靡,崇尚节俭,艰苦朴素,以“廉”为荣。同时,张家始终坚持“知耻为勇,行己有耻”的信念,戒骄戒躁,努力奋进。

自强——自尊自爱,自律自为;坚毅刚强,变易求新。张氏家族认为无论是生活还是做事都要能做到自强不息。 “天下之至变者,病也;天下之至精者,医也”,将“自尊自爱,自律自为;坚毅刚强,变易求新”的自强精神融入到血液当中,促使张氏家族历代奋斗向前,不断取得硕果。

厚德——宽厚包容,稳重慈悯;五德为本,仁和精诚。张氏家族要求子孙要怀着一颗赤诚之心,待人宽厚包容,稳重慈悯,他们以“仁、义、礼、智、信”五德为传家之本,强调仁和精诚的行医精神,做到仁者爱人、调和致中、精研医道、诚笃端方。

家风影响

歙县“定潭张”张一帖世医家族在延绵不绝的家学传承即家族链世医的传承上具有典型代表性。

尤其值得一提的是张根桂的长女张舜华打破了家传技术多传子不传女的世袭家规旧惯例,从小立志医术,开始时只能偷偷观摩,用心记忆,并亲自上山采药,配药尝药。在胞兄去世后,她更是勤学苦练,历经磨难,终以其至诚、至孝、精勤、聪慧感动了父亲,多年后遂尽得家传,很快她成了远近闻名的“女大夫”,当地民众皆佩服他的人品,亲切地管她叫“孝女香”。这时,李济仁从“天下之至变者,病也;天下之至精者,医也”之古训,立志于以医道济人济世,成为当地医界之青年翘楚,屡起大症重候,颇得张根桂的嘉赏,后成为拜师求学的弟子,进而变成张根桂的上门女婿。李济仁与张舜华结为伉俪,相互扶持,共创佳绩,誉满杏林。他俩共同继承张一帖家传,共同研习《黄帝内经》,谙熟于胸数十载,几十年来在中医理论与临床的研究上取得了累累硕果,确立了中医地理学、中医时间医学、中医体质学、医疗气象学等新的学术体系,对养生学、五体痹病、五脏痿病等也有专题研究。李济仁成为新中国首批500名老中医之一,享有国务院政府特殊津贴,是我国《内经》学、风湿病学的学科带头人之一,“新安医学”研究的奠基人之一。

不仅如此,李济仁张舜华夫妇育有四子一女,皆传承“张一帖”之家学。其长子张其成早年承继家学,后获北京大学哲学博士学位,北京中医药大学内经博士后。三子李标是中国科学院博士,在美国纽约州立大学工作,是从工程学和物理学探索中医药的旅美学者,幼子李梢随父临诊三年,后获北京中医药大学中医内科学博士,现为清华大学生物信息学研究所副教授。长女李艳是皖南医学院弋矶山医院风湿病专科的学术带头人。次子李梃在歙县定潭开办“世传张一帖诊所”,医术也是远近闻名。三子李标现在美国波士顿大学从事高科技医疗产品的研发,其成果获得多项专利和奖项。幼子李梢现为清华大学生物信息所副教授,曾获国家科技进步二等奖和全国百篇优秀博士论文奖。可见,这个张氏世医家族在中医领域开创出了一个个新的天地,享有“博士不难,难则兄弟三博后;教授非贵,贵在一门七教授”之美誉。

当代价值

“传家有道惟存厚 / 处世无奇但率真。”“张一帖”不仅以其悬壶济世的高超医术享誉海内外,更以“孝悌忠信、礼义廉耻、自强精进、厚德中和”的张氏家训家风留下了治家典范和当代价值。

家训可以说是张氏家族治家的一个总的纲领,而家规就是一些具体的规定。所谓人生“八德”——孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻,是孔子德育内容的全部精髓,是儒家倡导的做人根本,是中国传统文化的重要内容。后来,结合家族的情况,张守仁又添了两句“自强精进,厚德中和”。张氏家族为人处世的一切都是根据这个家训来做的。

医者仁心可以广济天下。歙县“定潭张”张一帖世医家族16字家训12条家规诠释了悬壶济世的医者仁心,其家风家训所承载的“精”“诚”“仁”“孝”“和”等以儒家文化为主导的人文精神,是中华民族优秀文化与价值观的体现。正是在张氏家风家训的传承引导下,“张一帖”的历代传人都秉持“不为良相、则为良医”的理念,以作事业和人生上的积极追求,不仅医术精专、妙手回春,尚且医德高尚、仁心宅厚,赢得了广泛的赞誉,传为杏林佳话。

四、 家风故事

“异人”授方助创药

“张一帖”的首创者“定潭张”一世祖张守仁研制的一种“末药”——“十八罗汉”粉状药剂,据传是结合“异人”所授之方而得的,也就是说他曾有机缘得到一位扮为乞丐的“异人”亲授医技秘方。他曾经把药店开在村子下首位置的路边,在行医之时行仁善之举,在药店门口搭个粥棚,夏施药茶,冬施姜汤。这事在十里八乡广为流传,也让一位“异人”知道了。为了试探张守仁的真正为人,有一天,那“异人”等张守仁到深山采药,他装作肚子痛,张守仁给他把脉没有病兆,便说先生没有病呀!“异人”一听往地下一瘫,一副疼痛难忍的样子,张守仁只好把他背回家中,好生侍侯这个“异人”。衣来伸手、饭来张口的“异人”,小住几日后发现,张守仁确确实实在悬壶济世,于是留下一张药方和拐杖不辞而别。当时神传张家有这样一个仙人拐,只要用仙人拐一指,患者的病就会自然好了。说来也神奇,“异人”留下的拐杖也是功大无比,张守仁的家位于溪流下游低洼处,但是,年年发洪水,周围房子都被洪水淹没了,而唯独张守仁的家进不了。因为据说那位“异人”用拐杖在药柜前比划了一条线,洪水涨到了这条线时就自行退回头了。

“半夜敲门一帖传”

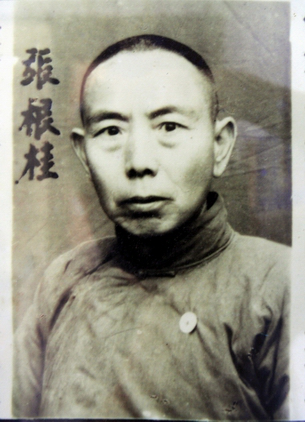

有病“赶定潭”,这是当地十里八乡的百姓挂在口头常讲的一句俗谚,也就是说在歙县当地,往往夜半三更时,有人打着灯笼或者火把赶去定潭,为的是慕名找名声外扬的“张一帖”医师们给治病救人。而这样的民间谚语特别是通过民国时期新安名医张根桂的信仁礼义之举,更加强化了这一奇特的社会效应。

自从明代张守仁一世创牌“张一帖”起,经二世张凤诏、三世张赓虞、四世张康荣、五世张灵汉、六世张锡、七世张进德、八世张魁寿、九世张觉之、十世张秋林、十一世张春太、十二世张景余,到民国时期传到了擅治急性热病等急危重症的第十三代张根桂的头上。正是这个张根桂(1908-1957年),又名耀彩,字祥森,二十岁时,其名声就在徽州数县闻达开了。到了而立之年,他根据自己的从医经验,尤其在临床方面勇于创新,对于那祖传末药的配伍、制法反复研验,进一步加以整理完善,又创新出春夏秋冬四季不同的加减法。他就喜欢使用两种不同剂型方药同治一病,讲究择时分服;并逐渐形成了以认症准确,用药猛、择药专、剂量重,取重剂以刈病根之特色。张根桂医治外感、急症等往往一剂奏效,开创了治疗内科疾病的系列疗法。在治疗湿温伤寒症方面,注重健脾宣渗;治疗虚寒证,又喜用大剂附子,后则调治气血津液,标本兼顾,以求根治;治疗急症提倡针药并施,针灸以应其急,汤药以治根本;医治肝病、胃病、风湿、癫狂、妇科等疑难病症,擅用金石药、虫类药,并常辅以新安地道新鲜草药,疗效显著。

张根桂平素以先祖张守仁提出的“孝悌忠信、礼义廉耻、自强精进、厚德中和”16字张氏家训和12条家规来砥砺己行,不仅望闻问切,把脉诊治,精益求精,救死扶伤,尚且很好地袭传了传统优良的张氏家风,心存仁厚,施爱于人。有时遇有贫苦患者前来求医,他非但免费诊病赠药,还经常主动周济病人。这样让他更是名噪一时,声名远播皖、浙、赣数省。至今在皖南民间,依然还流传着 “定潭向有车头寺,半夜敲门一帖传”的说法,形象地再现了当年病人络绎不绝前来求医问药的景象。歙县昌溪乡沧山源村人,近现代经学家、古文字学家、教育家,国学大师吴承仕先生(1884一1939年),曾患上痼疾,先前遍访京师名医皆无效果,回到家乡歙县后,经张根桂医治而痊愈,感佩之余,他特奋笔奉赠一联“术著岐黄三世业 / 心涵雨露万家春。”借助京师名人的褒扬赞语,显然又极大地提高了新安名医张根桂的行业声望以及定潭“张一帖”世医家族的社会认可度!

歙县定潭张氏十三世祖 张根桂

歙县定潭张一帖新安国医博物馆